日光の社寺

境内地は奈良時代以来の修験道・山岳信仰の聖地でした。徳川家康の霊廟である東照宮が造営されると、日光山は幕府の聖地として繁栄しました。

平成11(1999)年、モロッコのマラケッシュで開かれた世界遺産委員会で、「日光の社寺」は世界遺産に登録されました。日光山輪王寺、日光二荒山神社、日光東照宮などの貴重な建造物群に加え、その周辺の自然環境が一体となって形成する文化的景観までが対象になっているのが大きな特徴です。

登録された建造物群は、東照宮陽明門などに代表される9棟の国宝と94棟の重要文化財からなり、その多くは17世紀の日本を代表する芸術家や技術者集団の手によるものです。多数の貴重な歴史的建造物が比較的狭い地域に集中している例は、世界でも稀なものと言われています。

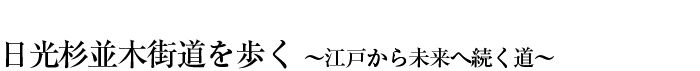

日光道中

日光道中は江戸と日光を結ぶ全長36里(約144㎞)余りの街道です。五街道(奥州道中・日光道中・東海道・甲州道中・中山道)のひとつに数えられ、江戸幕府道中奉行が管轄しました。江戸から宇都宮宿までは奥州道中と同じですが、幕府の聖地としての日光が重要な存在であったため、街道の名称もこの区間は「日光」が優先されました。

日光道中が整備されたのは、元和3(1617)年に家康が日光に改葬され、東照権現として祀られる前後からのことです。下野国内の日光道中の各宿が成立した時期はおおよそ元和期(1615~24)といわれ、この間、二代将軍秀忠の日光社参が3回実施されています。日光道中の宿駅と街道の整備はそれらに合わせて行われたのではないかと考えられています。

当初は将軍の日光社参のための街道として位置づけられた日光道中でしたが、老中や大名などによる東照宮・大猷院廟への参拝、家康や家光の百回忌、百五十回忌といった大法会に際して、数多くの武家や公家が日光道中を通行しました。そのため、日光道中は江戸時代を通じて、幕府の公式行事である日光社参を支える役割を果たしました。

なお、将軍の日光社参は、4月13日に江戸を出発し、日光御成道を通って岩槻城に宿泊し、2日目は幸手で日光道中に合流し、古河城で宿泊、3日目は小山・小金井などを経て宇都宮に宿泊し、4日目の4月16日に今市を経て日光に至る3泊4日という日程が通例でした。

日光道中壬生通り

日光道中の小山宿北から西に分かれ、壬生、鹿沼を通り、今市宿で再び日光道中に合流する約48㎞の道が日光道中壬生通りです。

元和2(1616)年、東照宮の造営が開始されるにあたり、乙女河岸(小山市)から陸揚げされた造営物資がこの道を通って日光に運ばれました。また同3年の家康の遺骸の日光への改葬は、舘林、天明宿を経て壬生通りに入り、日光へと向かいました。これらはさらに壬生通りの重要性を高め、幕府による整備が促されたと考えられます。

江戸初期までは江戸から日光までの本街道として使用されてきましたが、次第に宇都宮を経由する日光道中にその地位を譲り、壬生通りは脇街道のように使用されるようになりました。しかし、壬生通りは日光道中と同じく道中奉行が管轄し、制度的には日光道中と一体をなす本街道としての扱いを受けていました。

なお、倉賀野宿(群馬県高崎市)から日光に向けて分岐する日光例幣使道は、太田、足利、栃木などを経て楡木宿で壬生通りと合流します。江戸時代、220年以上にもわたり毎年朝廷から派遣され続けた例幣使は、楡木宿以北は壬生通りを通ったため、楡木宿以北の壬生通りのことを現在では「日光例幣使道」と呼ぶことが多くなりました。しかし、楡木宿より南の日光例幣使道は、壬生通りよりだいぶ遅れて明和元(1764)年に道中奉行が管轄することとなり、制度的には壬生通りより新しい街道です。したがって、楡木宿に入るまでが日光例幣使道であり、同宿以北は壬生通りの一部とする方が歴史的経緯を踏まえた理解といえます。

日光例幣使道

日光例幣使とは、江戸時代、朝廷から毎年日光東照宮へ幣帛(神前に供える物の総称)を奉納するため参向した勅使のことを言います。

正保2(1645)年、後光明天皇が日光東照社に勅使を派遣して宮号が与えられ、日光東照社を東照宮としたため、これを記念して翌正保3年の東照宮の例祭に合わせて奉幣使を派遣しました。そして、翌正保4年から毎年4月に奉幣使が派遣されることになりました。これに合わせて長年中断していた伊勢例幣使の派遣が復活され、朝廷からの例幣使として伊勢例幣使と日光例幣使の二例幣使を派遣することが慣例となりました。このことは、東照宮に伊勢神宮と並ぶ権威を与えることになったといえます。

例幣使の派遣が慣例化した正保4年が例幣使の始まりであり、以来慶応3(1887)年の最後の例幣使派遣まで、221年間1回の中断もなく継続されました。

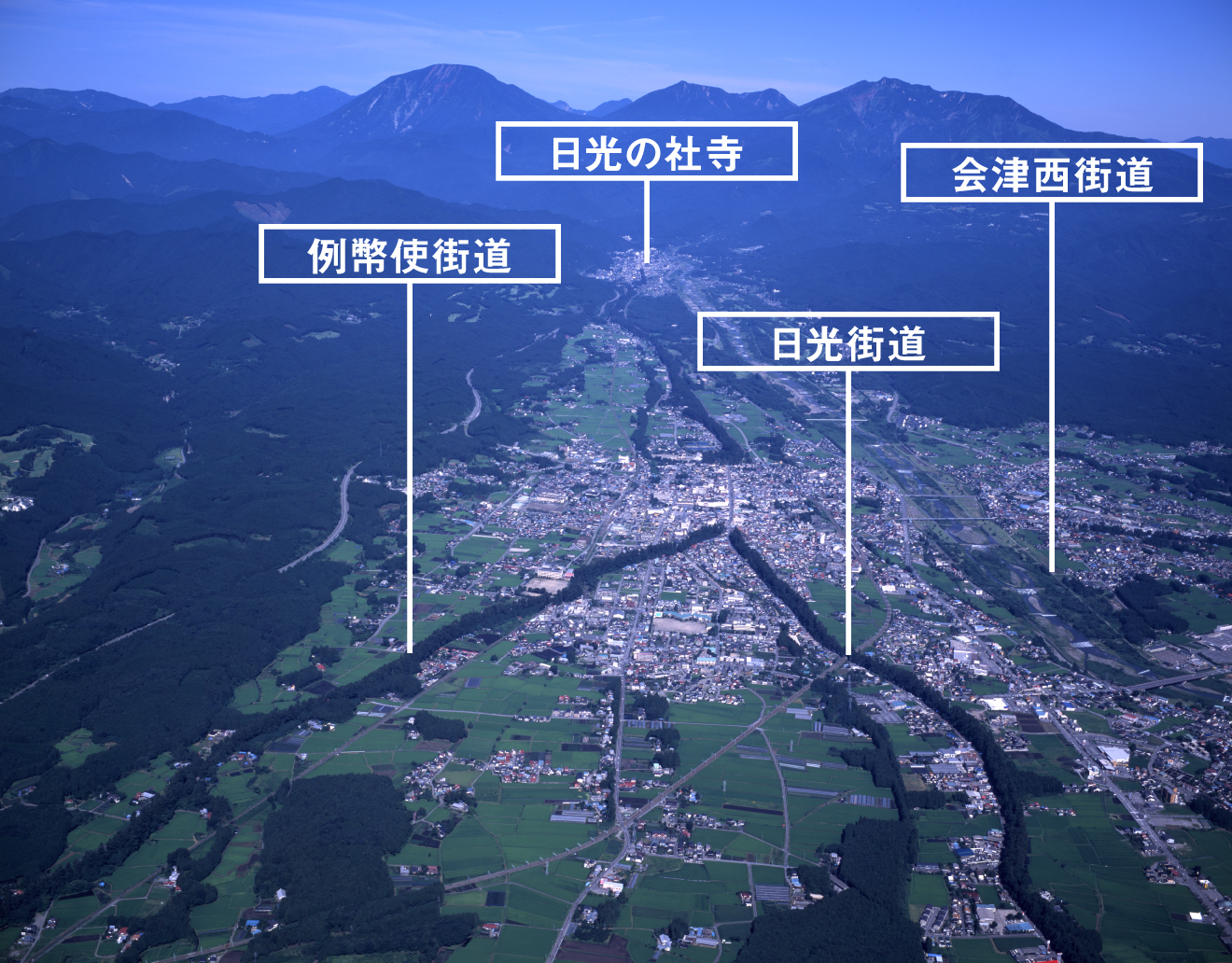

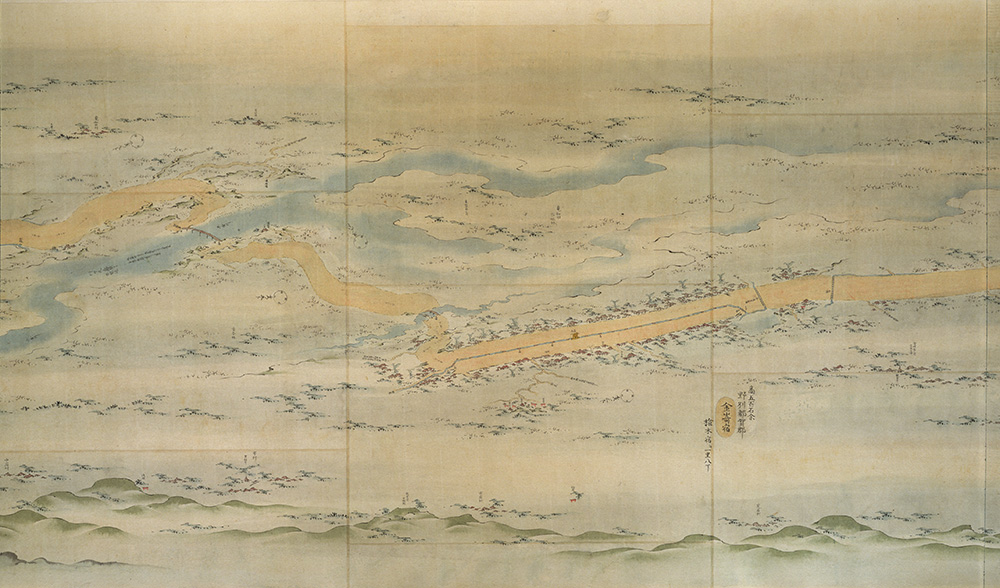

日光例幣使道を通過するときには、渡良瀬川をはじめいくつもの河川を渡らなければなりませんでした。川の規模によって、船で渡る「船渡し」や、橋が架けられて「橋渡り」であったり、橋が架けられず「歩行渡り(かちわたり)」であったりと、さまざまでした。「下野一国」では、川を歩いて渡る「かちわたり」が5本で、橋を渡っていたのは4本となっています。5本のかちわたりのうち、渡良瀬川が江戸後期には船渡しとなり、船守一人が配置され、平常時には馬船1艘(そう)・歩行船1艘が常備され、輸送量が多い非常時には馬船・歩行船が15艘ずつ当てられることになっていました。出流川・二本杉川・小倉川も、江戸後期には夏期は「かちわたり」でしたが、冬期は仮橋が設置されて「橋渡り」となっていました。「分間延絵図」にはそれらの仮橋が描かれています。

仮橋(画像内左上)が描かれた延絵図

品名:五海道其外分間絵図並見取絵図_中山道例幣使道分間延絵図_3巻之内3

作者:道中奉行所(編)

所蔵者名:東京国立博物館

画像:TNM Image Archives

会津西街道

会津西街道は、今市宿から、陸奥国の会津若松城下に至る街道です。

天正18(1590)年、会津黒川(会津若松)で奥州仕置きを済ませた豊臣秀吉は、帰路に会津西街道を通っています。このことから近世の会津西街道の原型はこの当時、すでにできていたと考えられます。

寛永20(1643)年、会津藩主となった保科正之は、翌年この道を通って江戸に参勤しました。また、万治2年(1659)2月の地震で山王峠が崩壊し、さらに3月の豪雨で被害が大きくなった時も、人足を大量に動員して復旧に努めており、この道を重要視していたことがわかります。

日光杉並木は日光に通ずる三街道の日光領内に植樹寄進されたものと理解されています。北からの道には白河道とか大田原道と呼ばれた日光北街道もありましたが、会津西街道だけに杉並木の造成が行われました。しかし、その理由はわかっていません。推測の域を出ませんが、植栽者松平正綱及び幕府が、保科正之の西街道重視と会津藩の存在と役割の重さを配慮し、会津西街道のみ杉並木の植樹が行われたのではないでしょうか。

会津西街道は、参勤交代、あるいは廻米輸送や仲附の通行人など、人と物資の移動などの面で関東と会津地方を結ぶ重要な街道でした。それは平時だけでなく、戦時における戦術・戦略面でも同じことが言えました。戊辰戦争ではこの道で旧幕府軍と新政府軍の攻防が展開されています。