内陸に位置する栃木県(旧下野国)は、陸路において列島の中央と東北部を結び、政治・軍事的に重要な地域でした。

歴史をふりかえると、栃木県域を通過していた主要街道には、古代の東山道、中世の奥大道(おくだいどう)、近世の日光道中・奥州道中・日光例幣使道、近代の陸羽街道などがあげられます。これらはいずれも中央政権が管轄する幹線道路でした。

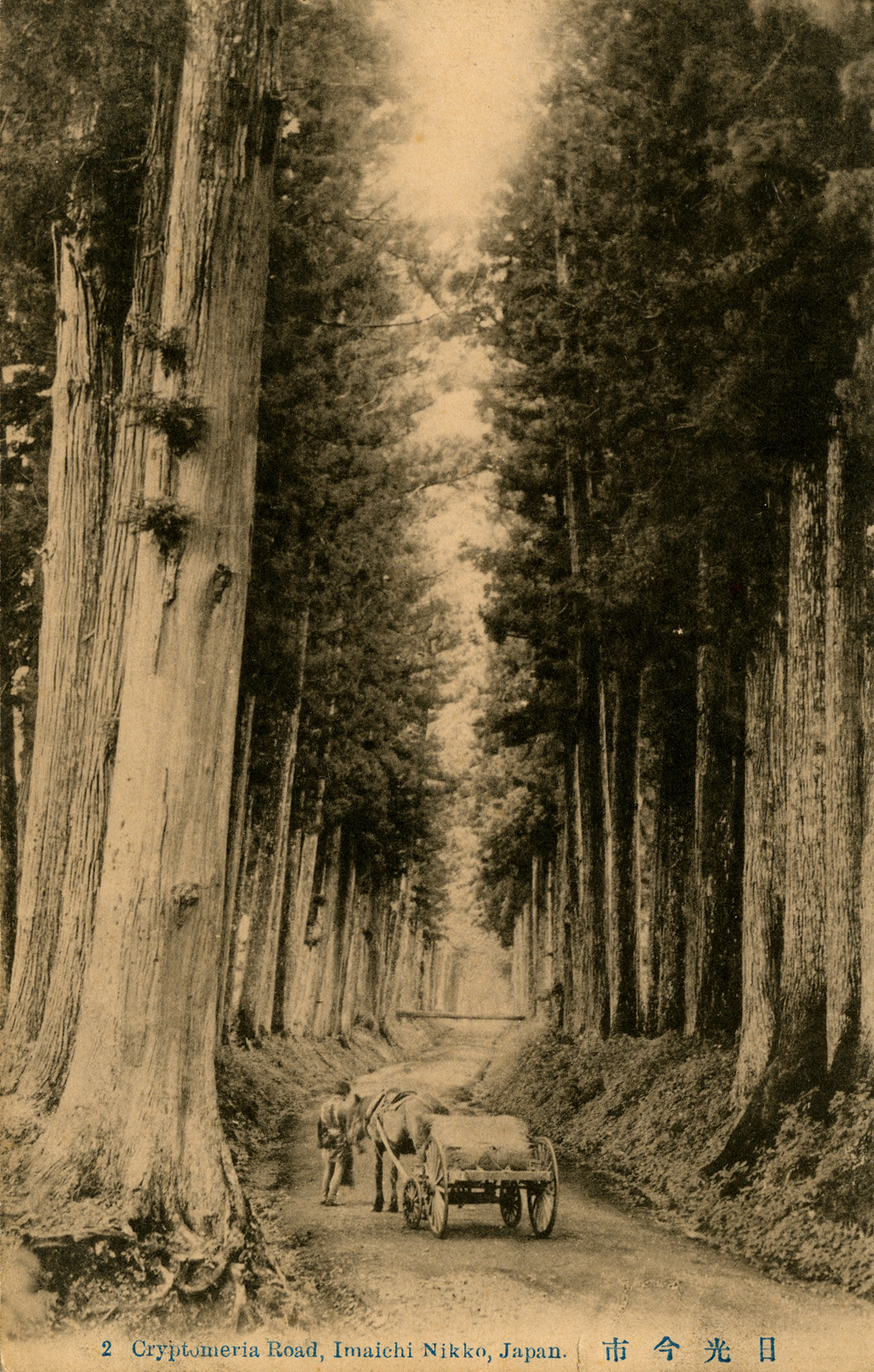

日光街道(宇都宮~今市~日光)・日光例幣使道(鹿沼~今市)・会津西街道(大桑~今市)のうち、旧今市・日光市域の両側に残る総延長37㎞の杉並木街道は、松平正綱とその子正信が寛永2(1625)年から20年余りの歳月をかけて植樹し、東照宮に寄進しました。また、日光杉並木街道は、日本で唯一の特別史跡・特別天然記念物の二重指定を受けており、現在「最も長い並木道」としてギネスブックにも掲載されています。令和7(2025)年は、日光杉並木街道の植樹開始から400年となる節目の年です。

正綱による杉並木寄進事業を伝える石碑は、並木の終点である神橋のたもとに建っています。「杉並木寄進碑」(国特別史跡)と呼ばれるこの碑には次のように刻まれています。「下野国日光山山菅の橋より同国都賀郡小倉村・同国河内郡大沢村・同国同郡大桑村に至り、二十余年を歴て路辺の左右ならびに山中十余里に杉を植え、以って東照宮(家康)に寄進し奉る 慶安元年戊子四月十七日 従五位下松平右衛門大夫 源正綱」

碑文にある慶安元(1648)年は家康の33回忌の年にあたり、この頃までに植樹が完了したと言われています。同様の寄進碑は大沢(日光市大沢)、小倉(日光市小倉)、大桑(日光市大桑)にも残っています。

松平正綱は若くから家康に仕え、関ヶ原の戦いや大坂夏の陣に参戦し、幕府の勘定職なども務めました。家康の死後は秀忠・家光の二代に渡って将軍に仕え、寛永2(1632)年には相模国玉縄を居所として22,100百石余を所領するまでになりました。この間、日光山内の造営や祭礼・法会などにも関わり、日光に出向いていく中で、主君である家康に対して恩に報いる気持ちから、日光近辺に杉並木を植樹することを思い立ったと言われています。

杉並木の植樹期間は、杉並木寄進碑の記述から、従来は20年以上かけて行われたものと思われていましたが、近年になり、寛永10(1633)年頃までの最初の植樹は3里(約12㎞)余りであり、以降、日光領が拡大していくにつれて、慶安元(1648)年頃までに段階的に植樹が延長され、現在の杉並木街道ができたと考えられています。

-

杉並木の道を荷馬車が往来する。行く手には倒木がある(出典:絵葉書が映す 下野の明治・大正・昭和 石井敏夫絵葉書コレクションより/随想舎)