日露戦争時に13個あった師団は、戦勝の影響で軍備拡張が進められたことにより、明治39(1906)年までに19個に増設されました。師団が増設されると約2万人の人口増が見込めるため、各都市はこぞって師団誘致に乗り出しました。宇都宮でも市民や商工業者らからの強い要望で熱心な誘致活動が行われました。その結果、明治40(1907)年宇都宮に陸軍第14師団がおかれました。第14師団は、栃木・茨城・群馬・長野の4県にまたがっており、以来、「軍都」として大きな役割を果たしました。市内には陸軍の主力戦闘機「疾風(はやて)」を製造する中島飛行機宇都宮製作所などの軍需施設が数多く設けられ、郊外には宇都宮陸軍飛行場などの軍事施設もありました。

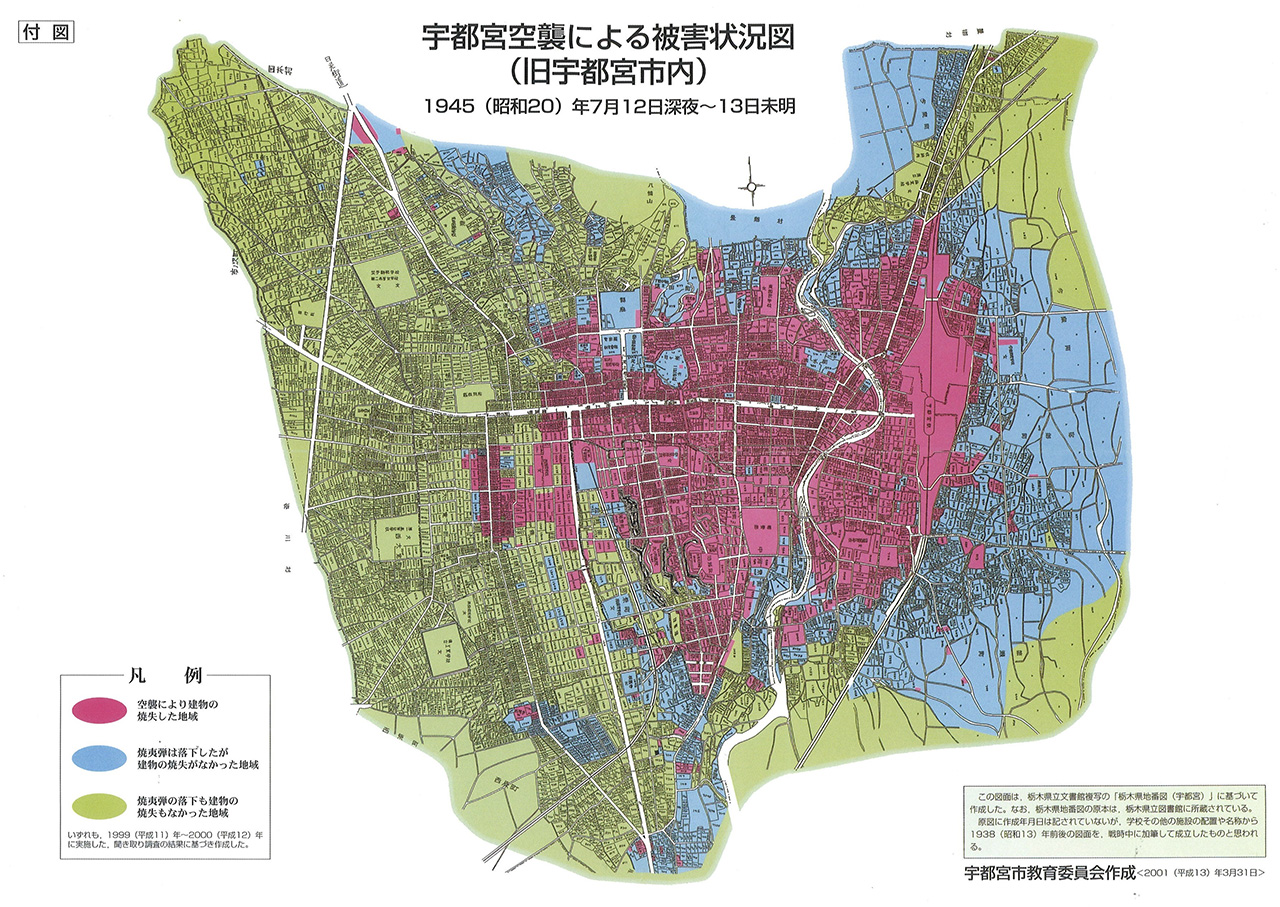

戦争が進む中、米軍は航空写真などで日本各地の都市の状況を詳細に把握していました。本土空襲の初期には軍事施設を目標にしていましたが、終盤になると市街地を焼き払うことで、日本国民の戦意をそぐことへと戦略を転換しました。米軍は軍事的に重要で、かつ北関東でも最大級の都市だった宇都宮を空襲の標的に定めました。

宇都宮空襲は昭和20(1945)年7月12日から翌13日にかけての深夜、米軍によって行われた宇都宮市街地や近隣地域への空襲です。12日午後、マリアナ諸島の基地を出発した米軍の115機の大型爆撃機B29は、同日午後11時過ぎに宇都宮市上空に到達し、13日未明まで同市内を中心に多数の焼夷弾を投下しました。その数はM47焼夷弾約1万発、M69小型焼夷弾約10万発と推計されています。

この空襲によって同市の市街地は火の海となりました。12日は朝から雨が続き、人々は雨の中を逃げ惑うことになったのです。空襲のあとは一面の焼け野原と化し、国鉄(現JR)宇都宮駅から東武宇都宮駅の間はほぼ壊滅状態になりました。

宇都宮では620人以上が亡くなり、負傷者が1,100人以上、罹災世帯が1万戸以上、家を焼かれ住むところがなくなった人が4万人以上に上ったとされています。県内では同年2月10日に足利市への空襲があったのをはじめ、県内各地にB29や戦闘機が来襲し攻撃が行われましたが、宇都宮空襲はその中でも最大規模のものでした。

参考文献:戦災記録保存事業報告書『うつのみやの空襲~平和への願いと犠牲者への鎮魂の意を込めて~』平成13(2001)年3月31日発行 宇都宮市教育委員会

-

宇都宮空襲による被害状況図(宇都宮市教育委員会作成の図を一部改変)

-

二荒山神社前(昭和20(1945)年9月20日)

-

焼け落ちた宇都宮市役所構内の大ケヤキ(旭町、昭和20(1945)年9月10日)

写真提供:宇都宮市文化都市推進課